Bajo tierra, máquinas del tamaño de edificios analizan trazas invisibles para descubrir cómo surgió la materia tras el Big Bang. Así es como funcionan

Hace unos días, en la primera entrega de este reportaje, nos adentramos en el túnel azul del CERN, a cien metros bajo tierra, para descubrir cómo funciona la mayor máquina jamás construida por el ser humano: el Gran Colisionador de Hadrones (LHC). Allí vimos cómo haces de protones, acelerados casi a la velocidad de la luz, circulan por un anillo de 27 kilómetros y chocan entre sí, liberando una energía colosal capaz de recrear, por un instante, las condiciones iniciales del universo.

Pero la verdadera magia de la física no se encuentra solo en el choque de partículas, sino en lo que sucede después. En este segundo capítulo nos acercamos a los gigantescos detectores del CERN —moles del tamaño de edificios de ocho plantas— donde esos impactos se transforman en datos, trazas luminosas y, a veces, descubrimientos que cambian nuestra visión del cosmos.

Desde el ATLAS hasta el ALICE, pasando por el reto de cazar neutrinos esquivos, entramos en el corazón tecnológico y científico de un experimento que sigue respondiendo a la pregunta más antigua de todas: ¿de dónde venimos?

Para llegar hasta ahí, primero hubo que preparar el terreno: aprovechar un túnel ya existente, diseñado décadas atrás para otra máquina más modesta, y transformarlo en la infraestructura capaz de albergar al coloso que hoy conocemos.

Un experimento que sigue respondiendo a la pregunta más antigua de todas: ¿de dónde venimos?

El gran anillo del LHC se instaló bajo tierra aprovechando en parte un túnel antiguo construido para albergar otra máquina anterior menos potente (un acelerador de electrones y positrones que funcionó hasta el año 2000). El diámetro del pasadizo era de unos tres metros, suficiente para contener los grandes imanes superconductores y demás equipamiento del nuevo equipo, que sería la máquina de mayor tamaño jamás construida.

Lo que no cabría serían los detectores, las estructuras en donde se producen las colisiones y se registran los millares de partículas elementales que resultan de ellas. El LHC necesitaría auténticas moles, del tamaño de edificios de ocho pisos, algo nunca visto en física de altas energías.

Hubo que cavar enormes cavernas para situar en ellas los cuatro detectores principales y otros secundarios. El mayor, ATLAS, hace honor a su nombre: Casi 50 metros de largo, 25 de anchura y 7000 toneladas de peso. Visto desde un extremo parece un gigantesco andamio octogonal con un túnel en su centro. A su alrededor, en capas superpuestas, los sensores específicos para medir ciertas características de las partículas.

En el detector entran los dos tubos por cuyo interior circulan los protones, casi a la velocidad de la luz, pero en sentidos opuestos. Se cruzan en el centro exacto del ATLAS y ahí es donde tienen lugar las colisiones.

Si un protón (en reposo) fuese una bola, nos parecería aplastado en forma de lenteja

Cada paquete de protones está formado por unas decenas de millones de partículas. A velocidades relativistas, la masa de cada protón ha aumentado unas 4.000 veces; y si pudiésemos verlo, observaríamos que sus dimensiones se han acortado en la dirección de su movimiento. Si un protón (en reposo) fuese una bola, nos parecería aplastado en forma de lenteja. Los dos haces de partículas, una vez enfocados mediante colimadores magnéticos miden apenas un tercio del diámetro de un cabello

De esos millones de protones ¿cuántos colisionan en cada impacto? Muy pocos. Apenas 50 o 60. Los demás siguen su camino dando vueltas al gran anillo.

En el fondo, es positivo de que solo se registren tan pocos choques. Si fuesen mucho más, el alud de partículas resultante podría ser tan denso que resultaría imposible de interpretar. El detector está formado por capas de sensores instaladas alrededor del túnel central. Cada una sirve para determinar las características de las partículas producidas, esencialmente, velocidad y energía, lo cual permite establecer su masa.

En la parte más interior del ATLAS hay miles de sensores o “trackers” que detectan el impacto de las partículas. Son pastillas de silicio o tubos de gas (xenón, CO2 y oxígeno) que se ioniza al paso de una partícula cargada y emiten la correspondiente señal eléctrica.

Unos enormes electroimanes hacen que esas partículas describan trayectorias curvas. Van dejando su traza punto a punto en los sensores que atraviesan de forma que luego pueda reconstruirse su curso completo en tres dimensiones. El que se desvíen más o menos proporciona una estimación muy precisa de su velocidad y carga eléctrica.

En la siguiente etapa, ya más lejos del centro, se trata de determinar la energía de las partículas absorbiéndolas en capas de materiales muy densos plomo y acero, por ejemplo. En su interior, los impactos pueden provocar “cascadas” de partículas como electrones y fotones que salen despedidos en todas direcciones.

Electrones y positrones se detectan mediante sensores de argón, mantenidos a muy baja temperatura; los protones, aprovechando los destellos de luz que producen al chocar con miles de pastillas de ciertos materiales plásticos. Combinando esas técnicas puede medirse la energía total de los productos de las colisiones y también reconstruir el “abanico” de trayectorias que han seguido las partículas secundarias. Energía y velocidad son los factores críticos para calcular su masa.

Otros detectores están especializados en la detección de muones (los muones son partículas compuestas por dos quarks; protones y neutrones tienen tres). Estas elusivas partículas requieren sensores enormes, situados en la parte más exterior del ATLAS. En total, abarcan una superficie de más de 10.000 metros cuadrados.

Hay un tipo de partícula indetectable, capaz de filtrarse como un fantasma a través de la materia más densa: los neutrinos

Por último, hay un tipo de partícula indetectable, capaz de filtrarse como un fantasma a través de la materia más densa: los neutrinos. Su presencia se deduce por cálculo, cuando en una reacción se observa la carencia de una diminuta dosis de energía.

En 2021 se instaló un novedoso detector de neutrinos. No de forma directa, sino observando su interacción con otros metales, en especial tungsteno. Tras analizar 350 millones de eventos, hace ahora tres años se detectó el primer neutrino producido en el LHC.

No es posible saber en qué colisión concreta se originó, aunque sí se conoce la energía de los protones y eso da muchas pistas para el análisis. Y es que las probabilidades de cazar uno son muy bajas. Los neutrinos observados se cuentan solo por unas pocas docenas, aunque en cada segundo millones y millones de ellos procedentes del Sol y del espacio profundo nos atraviesan -a nosotros y a todo el planeta- día y noche.

Los resultados de cada colisión son simplemente datos, inacabables columnas de números, se van almacenando en las memorias de los ordenadores del CERN. Solo el ATLAS genera alrededor de 100 megabytes por segundo. Interpretarlos es una tarea colosal, que lleva meses, aunque recientemente la IA ha venido a ayudar en el trabajo.

Las coloridas imágenes de colisiones que vemos a veces no son fotografías, sino reconstrucción por ordenador de todas las partículas generadas en el impacto y las direcciones en que han salido expulsadas.

Cuando los datos apuntan a algún descubrimiento importante, como el bosón de Higgs anunciado en 2012, el proceso de verificación es exhaustivo. Meses y meses de trabajo. Estadísticamente se aplica el criterio de las “5 sigmas”; cuando los físicos anuncian un acontecimiento de ese nivel están asegurando que hay menos de una probabilidad entre 3’5 millones de que el resultado sea debido al azar.

El ATLAS es solo uno de los detectores instalados en el CERN. Otros -también de tamaño colosal- están adaptados a análisis diferentes, aunque aplican principios similares. El ALICE, por ejemplo, puede analizar colisiones de protones contra iones pesados. Plomo, por lo general. Debido a su mayor masa (su núcleo tiene 82 protones y más de un centenar de neutrones) estos eventos desarrollan energías muy superiores a la de dos simples protones.

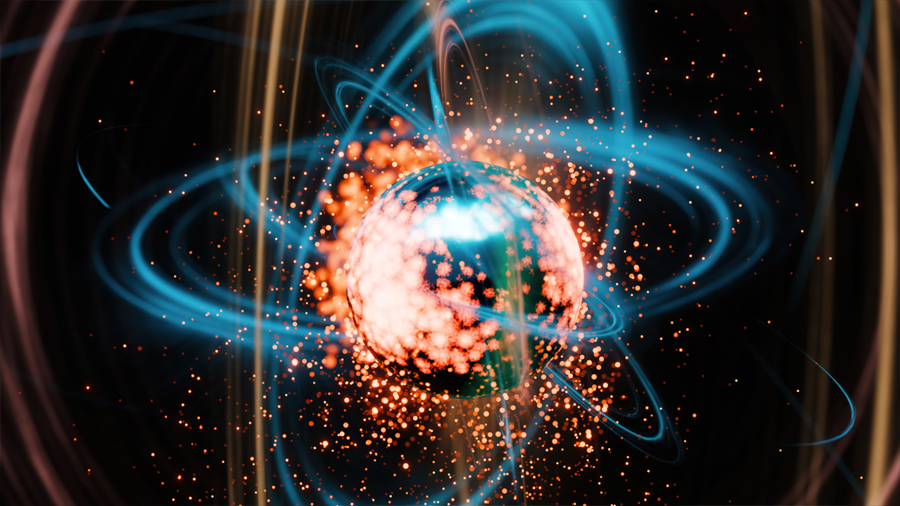

Cuando el LHC acelera esos núcleos pesados, en la colisión se produce una “sopa de gluones”, una mezcla de quarks y bosones a altísima temperatura. Desaparece casi de inmediato, en un estallido de partículas y energía. Pero durante esa infinitesimal fracción de segundo en la oscuridad de esa cueva, entre millones de componentes electrónicos y tubos criogénicos se han mimetizado las condiciones que existían en el universo primitivo, sólo unos instantes después de Big Bang.

Fuente: lavanguardia.com