Adelanto del libro ‘Un planeta de virus’, un recorrido del periodista científico Carl Zimmer por la frontera entre la vida y la muerte

Sesenta y cinco kilómetros al sudoeste de la ciudad mexicana de Chihuahua se levanta una cordillera árida y desnuda que lleva por nombre sierra de Naica. En el año 2000, un grupo de mineros se abrió camino por una red de cuevas bajo las montañas. Al llegar a los mil metros de profundidad, dieron con un lugar que no parecía formar parte de este mundo. Desembocaron en una cámara que medía nueve metros de ancho y 27 de largo. Techos, paredes y suelos estaban recubiertos de cristales de aljez, translúcidos y lisos. Son numerosas las cuevas que acogen cristales pero no como los de sierra de Naica. Los había que medían 11 metros y pesaban 50 toneladas. Aquellos no eran cristales de los que uno se coloca alrededor del cuello. Eran cristales que podían escalarse como si fueran colinas.

Desde su descubrimiento, unos pocos científicos han obtenido autorización para visitar esta cámara tan excepcional, ahora conocida como cueva de los Cristales. Entre ellos se cuenta Juan Manuel García-Ruiz, un geólogo de la Universidad de Granada. Sus investigaciones le permitieron datar la edad de los cristales. Se formaron 26 millones de años atrás, coincidiendo con el momento en que las montañas empezaron a moldearse a partir de la erupción de los volcanes. Las cámaras subterráneas adquirieron forma en el interior de las montañas y se llenaron de agua caliente mezclada con minerales. El calor desprendido por el magma volcánico mantenía el agua a unos 58 grados centígrados, la temperatura idónea para que los minerales se desprendieran del agua y formaran cristales. Durante cientos de miles de años, el agua se las ingenió para mantenerse a la temperatura óptima para permitir que los cristales crecieran hasta alcanzar un tamaño surrealista.

En 2009 le llegó el turno al científico Curtis Suttle de visitar la cueva de los Cristales. Suttle y sus colegas extrajeron muestras de agua de las piscinas de las cámaras y las trasladaron al laboratorio de la Universidad de Columbia Británica (Canadá) con el fin de analizarlas. Si reparamos en la especialidad de Suttle, este esfuerzo podía antojarse un despropósito. Suttle no tenía el menor interés profesional en los cristales, minerales o, ya puestos, en ningún tipo de roca. Se dedicaba al estudio de los virus.

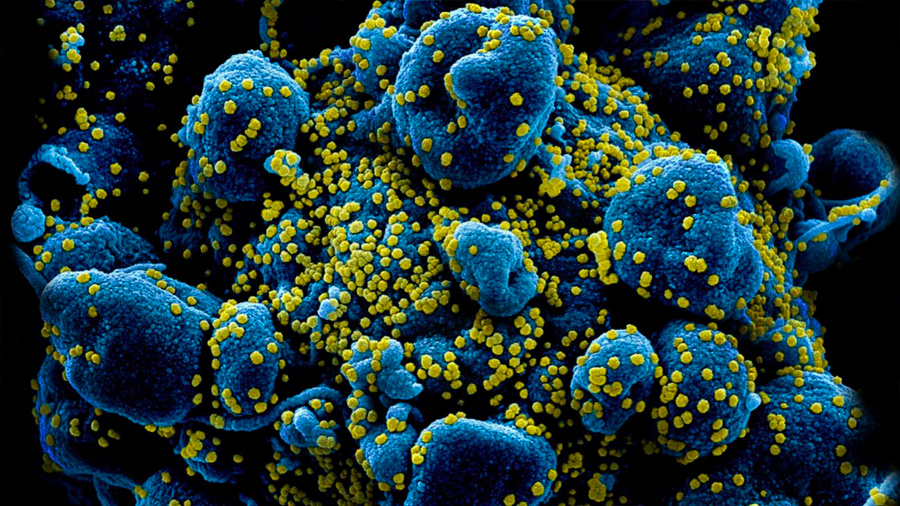

En la cueva de los Cristales no mora persona alguna susceptible de ser infectada por un virus. Ni siquiera hay peces. Durante millones de años, la cueva ha permanecido biológicamente sellada del mundo exterior. Sin embargo, la visita de Suttle merecía de sobra el esfuerzo. Tras preparar las muestras de agua cristalizada, las observó bajo el microscopio. Se encontró con virus, enjambres de ellos. Cada gota de agua extraída de la cueva de los Cristales contenía hasta 200 millones de virus.

Ese mismo año, la científica Dana Willner emprendió su propia cacería de virus. En vez de sumergirse en una cueva, optó por hacerlo en el cuerpo humano. Dispuso que una serie de individuos lanzaran esputos en una taza y, a partir de este fluido, ella y sus colegas extraían fragmentos de ADN. Acto seguido comparaban estos fragmentos con millones de secuencias almacenadas en bases de datos en línea. Buena parte del ADN era de origen humano pero muchos fragmentos procedían de virus. Antes de que Willner llevara a cabo su expedición, la comunidad científica había dado por sentado que los pulmones de las personas sanas permanecían esterilizados. Por el contrario, Willner descubrió que, de media, contenían 174 virus. Solo el 10 por ciento de las especies detectadas por Willner mantenía algún tipo de parentesco cercano con el conjunto de los virus catalogados hasta el momento. El 90 por ciento restante era tan extraño como cuanto acechaba en el interior de la cueva de los Cristales.

Allá donde los científicos posan la mirada están descubriendo nuevos virus

Allá donde los científicos posan la mirada —ya sea en las profundidades de la Tierra, en los granos de arena que el viento arrastra desde el Sáhara o en los lagos ocultos que reposan a un kilómetro y medio por debajo de los hielos de la Antártida— están descubriendo nuevos virus a un ritmo superior al que permite descifrarlos. Y la virología es todavía una ciencia joven. Durante miles de años, nuestro conocimiento de los virus se limitó a sus efectos en la enfermedad y la muerte. Hasta hace poco no aprendimos a vincular estos efectos a sus causas.

El propio término virus empezó como una contradicción. Lo heredamos del imperio romano, para el que tanto significaba el veneno de una serpiente como el esperma de un hombre. La creación y la destrucción unidas en una sola palabra.

Con el transcurso de los siglos, virus adquirió un nuevo significado: pasó a definir cualquier sustancia contagiosa susceptible de diseminar una enfermedad. Podía hacer referencia a un fluido, como la secreción de una úlcera. Podía hacer referencia a una sustancia que circulara de forma misteriosa por el aire. Podía incluso llegar a impregnar un trozo de papel, diseminando una enfermedad a partir del mero contacto dactilar.

La acepción moderna del término virus no empezó a cuajar hasta finales del siglo XVIII, servida por una catástrofe agrícola. Las plantaciones de tabaco de los Países Bajos se vieron asoladas por una enfermedad que dejaba a las plantas diezmadas, sus hojas reducidas a un mosaico de tejidos muertos y vivos. Tuvieron que desecharse plantaciones enteras.

En 1897, los granjeros holandeses solicitaron ayuda a un joven químico agrícola alemán, Adolph Mayer. Mayer estudió con detenimiento la plaga, a la que bautizó como “virus del mosaico del tabaco”. Analizó el ambiente en el que crecían las plantas: el terreno, la temperatura, la luz solar. Fue incapaz de hallar nada que distinguiera a las plantas sanas de las enfermas. Pensó que quizá las plantas eran víctimas de una infección invisible. Los científicos de las plantas ya habían demostrado la capacidad de los hongos para infectar tubérculos y otras plantas, por lo que Mayer buscó hongos en las plantas del tabaco. No encontró nada. Luego buscó gusanos parasitarios que pudieran estar infestando las plantas. No encontró nada.

Heredamos el término virus del imperio romano, para el que tanto significaba el veneno de una serpiente como el esperma de un hombre

Por último, Mayer extrajo savia de las plantas enfermas e inyectó algunas gotas en plantas del tabaco sanas. Las plantas sanas enfermaron. Mayer postuló que algunos patógenos microscópicos debían de estar multiplicándose en el interior de las plantas. Extrajo savia de las plantas enfermas y la incubó en su laboratorio. Colonias de bacterias empezaron a crecer. Alcanzaron semejante tamaño que Mayer fue capaz de verlas sin necesidad de recurrir al microscopio. Mayer injertó estas bacterias en las plantas sanas, preguntándose si propagarían la enfermedad del mosaico del tabaco. No hicieron nada parecido. Con este fracaso las investigaciones de Mayer llegaron a un punto muerto. El mundo de los virus quedó precintado.

Unos años más tarde, otro científico, el holandés, Martinus Beijerinck, reemprendió el trabajo de Mayer desde el punto en el que lo había dejado. Se preguntó si otra cosa que no fueran las bacterias podía ser la responsable de la enfermedad del mosaico del tabaco, quizá algo mucho más pequeño. Pulverizó plantas enfermas y pasó el fluido a través de un filtro muy fino que bloqueaba tanto a las células de las plantas como a las bacterias. Las plantas sanas enfermaron al injertárseles el fluido depurado.

Beijerinck filtró el jugo de las plantas recién infectadas y descubrió que podía seguir infectando más tabaco. Algo contenido en la savia de las plantas infectadas —algo de menor tamaño que las bacterias— era capaz de replicarse a sí mismo y propagar la enfermedad. En 1898, Beijerinck lo llamó “un fluido vivo y contagioso”.

Lo que fuera que transportara aquel fluido vivo y contagioso era diferente a cualquiera de las formas de vida conocidas por los biólogos. No solo era inconcebiblemente pequeño sino asombrosamente fuerte. Beijerinck podía añadirle alcohol al fluido filtrado y este seguía siendo infeccioso. Calentar el fluido hasta llevarlo cerca del punto de ebullición no le causaba daño alguno. Beijerinck empapó papel de filtro con savia infecciosa y lo puso a secar. Al cabo de tres meses, podía sumergir el papel en agua y emplear la solución para conseguir que enfermaran nuevas plantas.

En 1923, el virólogo británico Frederick Twort declaró sobre los virus: “Resulta imposible definir su naturaleza”

Beijerinck recurrió a la palabra “virus” para describir al misterioso agente dentro de su fluido vivo y contagioso. Fue la primera vez que se empleó en su concepción actual. En cierto sentido, sin embargo, Beijerinck lo usó para definir a los virus por lo que no eran. No eran animales, plantas, hongos ni bacterias. Decir con exactitud lo que eran quedaba fuera de sus capacidades.

Pronto quedó de manifiesto que el descubrimiento de Beijerinck no era más que un solo virus dentro de una gran variedad. A principios del siglo XIX, otros científicos emplearon el mismo método de filtros e infecciones para relacionar diferentes enfermedades con diferentes virus. Con el tiempo aprendieron a cultivar algunos virus fuera de animales vivos y plantas, utilizando únicamente colonias de células que crecían en platillos o frascos.

Pero estos científicos seguían sin ponerse de acuerdo sobre qué eran en realidad los virus. Algunos argumentaban que no eran más que sustancias químicas. Otros pensaban que se trataba de parásitos que crecían en el interior de las células. La confusión en torno al tema era de tal magnitud que los científicos ni siquiera se ponían de acuerdo sobre si los virus estaban vivos o muertos. En 1923, el virólogo británico Frederick Twort declaró: “Resulta imposible definir su naturaleza”.

Esta confusión empezó a disiparse gracias al trabajo de un químico llamado Wendell Stanley. Como estudiante de Química en los años veinte del siglo pasado, Stanley aprendió a combinar moléculas para generar patrones recurrentes, formando así cristales. Los cristales eran capaces de revelar cosas acerca de las substancias que, de otro modo, habrían permanecido ocultas. Los científicos podían lanzar rayos X a los cristales, por ejemplo, y observar la dirección que tomaban los rayos reflejados. Los patrones producidos por los rayos X ofrecían pistas sobre las moléculas en el interior de los cristales.

A principios del siglo XIX, los cristales ayudaron a resolver uno de los mayores misterios de la biología: la composición de las enzimas. Desde hacía mucho tiempo, los científicos sabían que las enzimas eran producidas por animales y otros seres vivos con el objetivo de desempeñar diversas tareas, como descomponer los alimentos. Al crear cristales a partir de enzimas, los científicos descubrieron que estaban compuestas de proteínas. Stanley se preguntó si los virus no serían también proteínas.

Para averiguarlo comenzó a intentar fabricar cristales a partir de virus. Se decantó por una especie bien conocida: el virus del mosaico del tabaco. Stanley recolectó el jugo de plantas del tabaco infectadas y luego lo pasó por filtros muy finos, a imagen de lo realizado por Beijerinck cuatro décadas antes. Para permitir que los virus cristalizaran en formas puras, Stanley procuró extraer cualquier tipo de componente del fluido vivo y contagioso, con la excepción de las proteínas.

“La vieja distinción entre vivo y muerto pierde parte de su validez”, señaló The New York Times en 1935

Después de obtener su brebaje destilado, Stanley observó la formación de pequeñas agujas en su interior. Luego crecieron hasta conformar láminas opalescentes. Por primera vez en la historia, una persona podía ver virus sin recurrir a microscopios.

Estos virus cristalizados eran tan resistentes como un mineral y estaban tan vivos como un microbio. Stanley podía conservarlos durante meses, como si se tratara de sal común en una despensa. Cuando más adelante les añadía agua, los cristales regresaban a su estado de virus invisibles y capaces de infectar a las plantas del tabaco con idéntica virulencia.

El experimento de Stanley, publicado en 1935, asombró al mundo. “La vieja distinción entre vivo y muerto pierde parte de su validez”, señaló The New York Times.

Sin embargo, Stanley también había cometido un error pequeño y profundo. En 1936, los científicos británicos Norman Pirie y Fred Bawden descubrieron que los virus no estaban compuestos puramente de proteínas, solo en un 95 por ciento. El 5 por ciento restante consistía en otra molécula, una sustancia misteriosa y en forma de cadena llamada ácido nucleico. Más adelante los científicos descubrirían que el ácido nucleico formaba parte del material genético, conteniendo las instrucciones para la formación de proteínas y de otras moléculas. Nuestras células almacenan sus genes en ácido nucleico de doble cadena, llamado ácido desoxirribonucleico, o ADN para simplificar. Muchos virus también presentan genes basados en el ADN. Otros virus, como es el caso del virus del mosaico del tabaco, cuentan con ácido nucleico de una sola cadena, llamado ácido ribonucleico o ARN.

Cuatro años después de que Stanley cristalizara los virus del mosaico del tabaco, un equipo de científicos alemanes pudo al fin observar los virus de forma individual. En los años treinta del siglo pasado, unos ingenieros inventaron una nueva generación de microscopios bajo los que se observaban objetos mucho más pequeños de lo hasta entonces posible. Gustav Kausche, Edgar Pfannkuch y Helmut Ruska mezclaron cristales de virus del mosaico del tabaco con gotas de agua destilada y colocaron el resultado bajo uno de los nuevos instrumentos. En 1939 anunciaron que habían observado unas varillas minúsculas, de una longitud en torno a los 300 nanómetros. Nadie había observado jamás, ni remotamente, un organismo vivo tan diminuto. Para tomar conciencia del tamaño de los virus, deposite un único grano de sal encima de la mesa. Obsérvelo con detenimiento. A lo largo de uno de sus lados se podrían alinear diez células de la piel. En él cabría una fila de un centenar de bacterias. Y en esa misma longitud, podría albergarse una hilera de un millar de virus del mosaico del tabaco.

Los científicos no podían imaginar que el genoma humano está parcialmente compuesto de millares de virus que en su día infectaron a nuestros ancestros

En las décadas posteriores, los virólogos se consagraron a diseccionar los virus, a cartografiar su geografía molecular. Aunque los virus contienen ácido nucleico y proteínas, igual que nuestras células, los científicos descubrieron numerosas diferencias entre las estructuras de los virus y las células. Una célula humana está abarrotada de millones de moléculas diferentes, a las que recurre para reconocer el entorno, desplazarse, alimentarse, crecer y decidir si se divide en dos o se suicida por el bien de sus hermanas. Los virólogos encontraron que, por sistema, los virus se comportaban de un modo mucho más sencillo. Su configuración básica era la de una cáscara de proteínas que acogía a un puñado de genes.

Los virólogos descubrieron que los virus podían replicarse a sí mismos, pese a lo rudimentario de su manual genético, a base de apropiarse de otras formas de vida. Procedían inyectando sus genes y proteínas en una célula huésped, que a continuación manipulaban de cara a que produjera nuevas copias de ellos. Bastaba que un virus penetrara en una célula para que, al cabo de un solo día, salieran mil virus de la misma.

Alcanzados los años cincuenta del siglo pasado, los virólogos ya habían desentrañado este procedimiento. Ahora bien, estas conclusiones no significaron la interrupción de la virología. Para empezar porque sabían muy poco acerca de las múltiples maneras en que los virus podían infectarnos. Desconocían los motivos por los que el virus del papiloma provocaba que a algunos conejos les salieran cuernos o centenares de miles de cánceres. Desconocían por qué algunos virus eran mortales y otros relativamente benignos. Tenían pendiente averiguar el modo por el cual los virus sorteaban las defensas de sus huéspedes y cómo podían evolucionar a una velocidad sin parangón en el planeta.

En los años cincuenta del siglo pasado, no eran conscientes que un virus, al cual más adelante se bautizaría como VIH, había comenzado su expansión de los chimpancés y los gorilas a la especie humana, ni que al cabo de tres décadas se habría convertido en uno de los más letales asesinos de la historia. No podrían haber concebido el número abrumador de virus que campan por la Tierra; no podrían haber intuido que los virus contienen buena parte de la diversidad genética de la vida. Se les escapaba que los virus ayudan a producir una parte sustancial del oxígeno que respiramos y a regular el termostato del planeta. Y ciertamente no habrían podido imaginar que el genoma humano está parcialmente compuesto de millares de virus que en su día infectaron a nuestros ancestros, ni que la vida, tal y como la concebimos, pudo haber tenido su origen en virus que se remontaban a 4.000 millones de años atrás.

Ahora los científicos saben todo esto o, para ser más precisos, son conscientes de ello. Ahora reconocen que, de la cueva de los Cristales al mundo interior de los seres humanos, la Tierra es un planeta de virus.

Este texto es un extracto de Un planeta de virus, un libro del periodista científico estadounidense Carl Zimmer publicado originalmente en 2011, reeditado en 2015 y traducido ahora al español por la editorial Capitán Swing. Traducción de Antonio Lozano.

Fuente: elpais.com